Por José Antonio Palafox

El pasado sábado 7 de enero asistimos, en un Auditorio Nacional prácticamente lleno, a la transmisión en vivo desde el MET de Nueva York de Nabucco, primer gran triunfo operístico de Giuseppe Verdi. Las razones de tan inusitada afluencia de público (más del doble del que generalmente asiste a estas transmisiones) quedan muy claras: por un lado, las obras de Verdi se siguen manteniendo como la quintaesencia de la ópera, con fascinantes tramas donde el heroísmo, la debilidad, el dolor y la pasión alcanzan proporciones universales; por el otro, prometía tratarse de un verdadero banquete auditivo encabezado por dos leyendas vivientes de la música: el tenor español Plácido Domingo y el director de orquesta estadounidense James Levine, quienes han trabajado conjuntamente durante más de 45 años en diversas puestas en escenas y grabaciones del MET.

Así las cosas, no era de extrañar la nutrida concurrencia a esta función con que el MET inició el 2017. Desde su silla de ruedas (hay que recordar que se encuentra luchando arduamente contra terribles enfermedades que han minado drásticamente su salud), el maestro Levine nos ofreció una vigorosa e impecable interpretación de la partitura de Verdi, que podemos calificar como una de las mejores que hemos escuchado en años. La música fluyó con un sabio equilibrio entre los fieros momentos de intensidad dramática y los instantes de dulce lirismo, y en ningún momento la batuta de Levine se mostró vacilante o timorata, a pesar de que el maestro empezó a lucir visiblemente agotado conforme avanzaba la obra. No por nada se cuenta entre los grandes directores de nuestro tiempo.

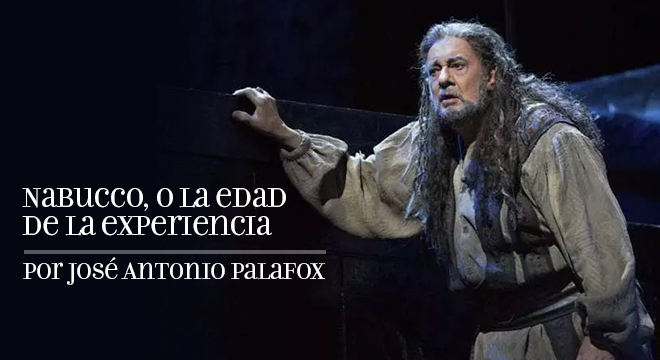

Por su parte, Plácido Domingo fue de menos a más. Saludado con un caluroso aplauso en su primera aparición, el tenor tardó un poco en encontrar su lugar entre la enjundia de los otros solistas y la arrolladora fuerza del coro. Su aspecto era bastante taciturno y cansado (hay que recordar que también él se ha enfrentado a graves problemas de salud en los últimos años), y al principio su actuación se basó únicamente en abrir tamaños ojos como de caricaturesco monarca enloquecido. Sin embargo, poco a poco fue adueñándose del escenario, y para los dos últimos actos ya era el Plácido Domingo que conocemos de siempre, capaz de conmover hasta a las rocas al entonar Dio di Giuda, la súplica que hace un rey viejo despojado de toda autoridad al Dios de sus enemigos. Verdi escribió el papel del rey Nabucodonosor para barítono, pero Domingo lo ha hecho suyo gracias a su luminoso rango vocal de tenor. Aun así, en un par de momentos fue notorio que tuvo problemas para alcanzar las muy particulares notas altas que Verdi exige al barítono, y su voz quedó sepultada bajo el poderoso alud vocal de la soprano ucraniana Liudmyla Monastyrska, cuya voz fría y distante resultó perfecta para encarnar a esa mujer ambiciosa y desalmada que es Abigaíl, la supuesta hija de Nabucodonosor. Una actuación un tanto rígida basada en gestos indolentes propios de una diva completó el retrato de este malvado personaje que no se tienta el corazón para pasar por encima de su padre, de su hermana y de su dios.

Por su parte, la joven mezzosoprano estadounidense Jamie Barton ofreció una Fenena (la verdadera hija de Nabucodonosor) de rolliza figura y voz muy cálida y amable, aunque su nulo desempeño actoral dio al traste con la credibilidad de un interesante personaje que se debate entre el amor filial y el amor pasional, y que sufre las consecuencias del odio irracional de su propia hermana. Ismael, sobrino del rey de Judá y objeto del amor tanto de Fenena como de Abigaíl, fue encarnado por el tenor estadounidense Russell Thomas. Aunque el personaje tiene una participación muy breve, la bella y bien modulada voz de este joven cantante nos hace desear escucharlo pronto en papeles más relevantes. Para cerrar el elenco de solistas, el bajo ucraniano Dmitry Belosselskiy encarnó a un Zacarías —sumo sacerdote de los hebreos— simplemente correcto, aunque no sobresaliente.

Con la excepción de Plácido Domingo, que mostró una acertada experiencia actoral, los demás solistas lucieron bastante torpes y acartonados en escena. Y no es porque ninguno de ellos había nacido cuando tanto Domingo como Levine eran ya leyenda. Simplemente queremos creer que el problema radica en que los cuatro escenarios giratorios donde ocurre la acción (y que fueron diseñados por el artista australiano Elijah Moshinsky) tienen una increíble profusión de escaleras, destinadas a distribuir adecuadamente a las abundantes personas que por momentos se encuentran sobre el escenario para no dar la impresión de amontonamiento. Pero el resultado de esta distribución vertical resulta contraproducente, porque los cantantes tienen que andar despacio y cuidando el paso para no caer, lo cual hace pedazos más de un momento de gran dramatismo, como cuando, espada en mano, una despechada Abigaíl baja vacilante las decenas de escalones del templo de Jerusalén para amenazar de muerte a Fenena y a Ismael. Para cuando la guerrera termina de llegar al nivel del suelo, la tensión del momento ya se ha difuminado.

Finalmente, mención aparte merece el coro del MET, dirigido por Donald Palumbo. En las óperas de Verdi la participación del coro siempre es fundamental, y se puede hablar de él casi como si fuese un solista más. En esta ocasión, el desempeño del coro del MET resultó particularmente brillante. Obviamente, su momento de gloria fue al final del tercer acto, cuando hizo entrega de una memorable interpretación del esperadísimo Va pensiero, la cual fue saludada con sendos vítores y aplausos del público. Sonriente, James Levine levantó la batuta para regalarnos una vez más, como inesperado encore, este bello momento musical.

Giuseppe Verdi: Nabucco (Acto II. Chi s’avanza?… Salgo già del trono) / Maria Guleghina (Abigaíl) y la Orquesta del MET, dirige James Levine

Comentarios